前編では成長の定義を「できなかったことができるようになる」とし、それがもたらす精神的自立、内発的モチベーション、収入増加という3つの効果を書いた。

社長ブログ

後編では、成長を実現するための具体的な方法論を提示する。

重要なのは、会社における評価は自己評価ではなく「会社が評価する」という前提だ。

その結果として、個人が成長し組織も成長する。

スタッフ全員の脳を使ってこそ良い成果出る。

そのための「できなかったことができるようになる」なのだ。

実例を交えながら、成長の仕組み化について書いてみよう。

成長のための前提ルール

前編で述べた通り、会社内では自己評価は存在しない。

会社が評価するのだ。

だからこそ、目標設定には明確なルールが必要である。

識学の考えでは、「やれば誰でもできる」ことは目標設定にはしない。

「やれば誰でもできる」ことは「姿勢のルール」として扱う。

挨拶、遅刻しない、サービス提供時間中は個人スマホ持たない、などは「姿勢のルール」。

ただ、僕はこの基準をもう少し柔軟に考えている。

なぜなら、一見「やればできる」ことでも、実際にできていないケースが多く、それが組織の課題となっているからだ。

できないことには必ず理由があり、その理由を解消するステップの設計が「成長の仕組み化」の重要な要素だと感じた。

ちなみに、「姿勢のルール」が守れない人を管理者にしてはいけない。

小さな成功体験の積み重ね

僕の子どもの事例を紹介しよう。

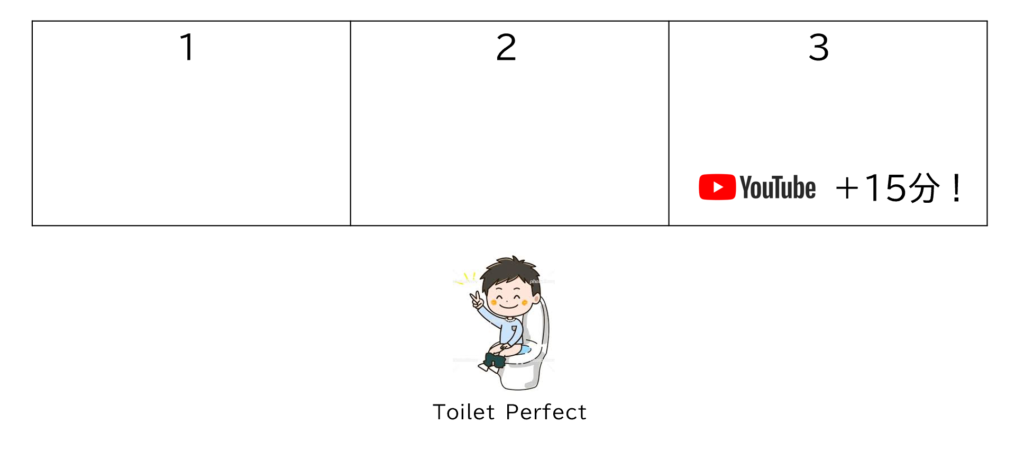

ちょっと前、4才の子どもに「おしっこはトイレでする」という目標設定をした。

おむつは外れていたんだけど、楽しい時間になると漏らしてしまう。

口頭で「トイレに行こう!」と言っても効果がなかった。

そこで導入したのが「ご褒美システム」だ。

成功すると1点、3点でYouTube時間が15分延長。

結果、成功率は劇的に向上し、やがて習慣化した。

この「ご褒美システム」への批判もあるだろう。

ただ、研究では習慣化すればご褒美がなくなっても、その行動は続ける、ことが証明されている。

子どもに対しては特に口頭ではなく、ビジュアライズすることを重要にしている。

知的障害の方への支援経験は子育てに共通するところが多く、本当に役立っている。

これは子どもだけでなく、大人の成長にも応用できる原理である。

ちなみに今彼は「マリオ」のためなら何でも頑張れる。

報告という基本スキルの習得

当社の20代前半の女性スタッフは、報告ができなかった。

「○○を調べて1週間後に報告」と依頼しても、「忘れていました」となる。

「最近の若い子は…」で済ませるのは簡単だ。

ただ、それでは個人が成長しない。

すなわちスタッフ全員の脳が使われないので組織が成長しない。

分析すると、依頼の認識不足、タスク管理の未熟さ、調査範囲の不明確さなど、複数の要因があった。

解決策として、タスクの可視化(紙での管理)、段階的なリマインド(3日前、前日)、調査範囲の明確化を提案した。

つまり、越えられない高いステップを、越えられる高さに分解したのだ。

目標を”きざむ”ともいえる。

正直僕はこの先(結果)まで追うことはできなかったけど、管理者は「しっかり追う」姿勢だったので良い結果になったであろう。

そうそう、もう1つ重要なこと、管理者は目標の「追っ掛け」が必要だ。それもしつこくしつこく。

この事例が示すのは、「報告」という基本業務でも、質を求めれば立派な成長目標になるということ。

そして、その成長を支援することが上司の役割である。

管理者の成長=部下の成長

管理者の成長は2つの側面を持つ。

一つは上位者が設定した課題(多くは数値目標)のクリア、もう一つは部下成長させることだ。

福祉業界では数値目標を設定する企業は体感的に半数程度。

しかし、当社も今後は利用者満足度の数値化を検討している。

管理者にとってより重要なのは後者、部下の成長だ。

部下に適切なステップ課題を設計するには、現場を知りつつ俯瞰する視点が必要である。

俯瞰のコツは、現場を理解した上で物理的に距離を置くこと。

現場から離れることで、個人の成長と組織の成長をリンクさせた設計が可能になる。

管理者の真の成長とは、この設計力の向上にある。

成長しない人はいない、課題がない人もいない。

大きな課題は分解する、目標を手前に持ってきて”きざむ”。

終わりに

成長とは、「できなかったことができるようになる」である。

それは個人の精神的自立を促し、内発的モチベーションを生み出し、収入増加につながる。

会社においては、自己満足・自己評価ではなく「会社からの評価」を勝ち取ることが重要だ。

評価を勝ち取り全スタッフが継続的に成長し、会社が利用者さんから高い評価を勝ち取る仕組みが必要である。

前編で述べた通り、僕は僕で「他社と比較して別格の処遇改善」を実現する。

そのためには僕も「できなかったことができるように」ならないといけない。

自分自身に適切な高さのステップを設計して。

そうやって広島市佐伯区に「障害者がありがとうと言われる社会」が作られる。