前回のブログでは、説明が相手に響かない理由について話した。

社長ブログより

今回は一歩進んで、説明すること自体の重要性を掘り下げたい。

結論から言うと、中学生でもわかるように説明できなければ、あなたがその物事をわかっていないのとおんなじだ。

専門用語を避け、相手の頭の中にある言葉や経験を使って、とにかく短く説明する。

これは文章でも話すのでもおんなじだ。

すなわちブログでもYouTubeでも基本構成は変わない。

今回は、そもそもなぜ中学生なのか?

中学生でもわかるように説明する具体的な3つのコツをブログにする。

なぜ中学生なのか?

「専門知識はないけれど、言語理解があり、社会のことも少しわかるようになってきた年齢」

そんなイメージ。

アインシュタインは「6才の子どもに…」と言っている。

6才の子どもに物事の概念を説明するのはとても高い難易度だ…

ただ、その通りで、本質を捉えてないと短くわかりやすく話せず、思考が未熟な年齢には伝わらない。

本質を捉えていれば、専門用語や難しい表現を誰にでもわかる言葉で、短く的確に置き換えられる。

このスキルは、高度な技術ではない。

ただ、知ってるか知ってないか?使うか使わないかレベルのものだと思います。

僕が思わず「うまい!」と思ってしまうのは、物事の本質だけを抜き出して「〇〇みたいなもんだよ」と置き換えてしまう人である。

最近感心したのはホリエモン。

「イスラム教とかキリスト教はフィクションだけど仏教は哲学だよ」

「サピエンス全史」という本では概念をフィクション”虚構”と表していて、それを引用している。

イスラム教やキリスト教はフィクション。

ただ、仏教は「生き方や在り方」を表す哲学。

正しくそう思う。

コツ1:「要するに」で言い始める

どんなに複雑な概念でも、一言で説明する習慣をつけるべきだ。

その訓練として、「要するに」と前置きしてから話すことを推奨する。

この一言で、強制的に要約モードに切り替えられるからだ。

例えば「介護サービスは現物支給」を会社員に説明するなら…

「要するに現物支給は、お金ではなくサービスで受け取る仕組み、会社負担の健康診断とおんなじだ」という感じ。

理想は、相手が体験したことがある事象に置き換える努力。

相手の土俵で、一言にまとめることが重要である。

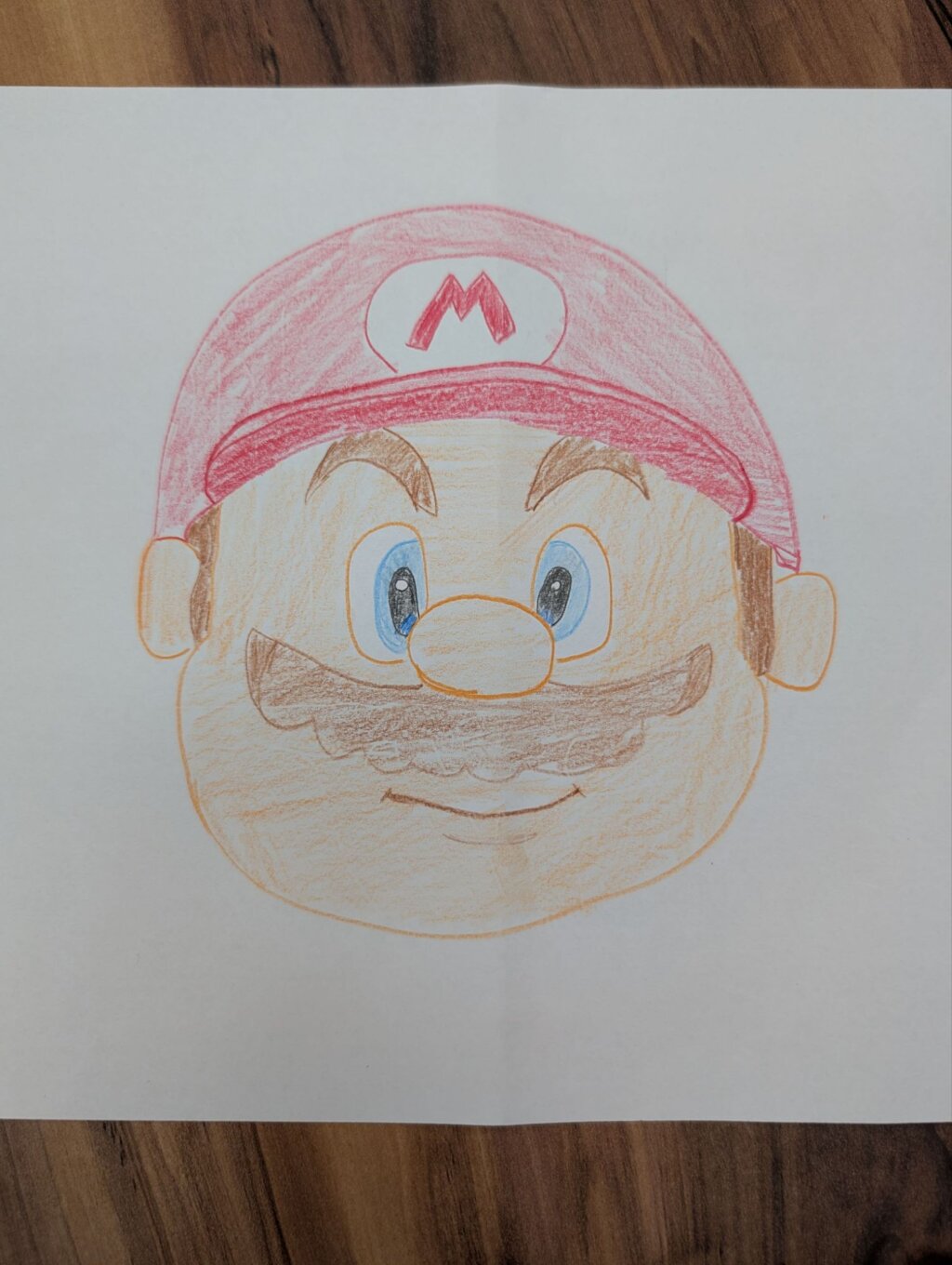

コツ2:一枚の絵で直感に訴える

視覚情報は、時にあらゆる理屈を超える。

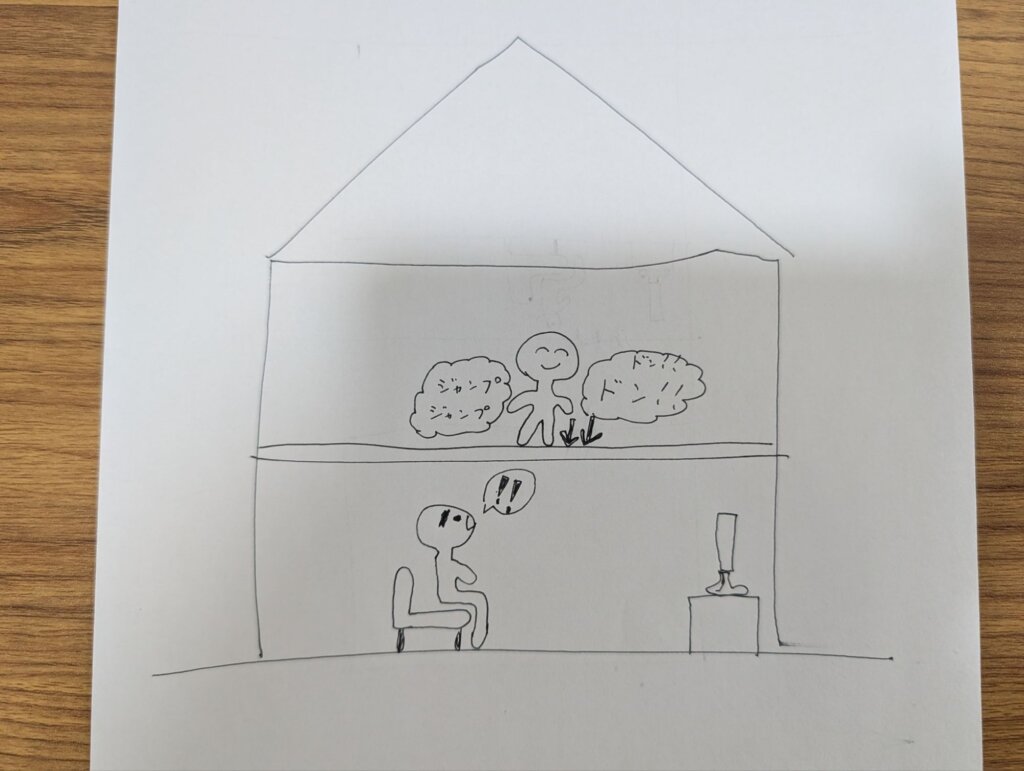

僕はかつて当時3才の子どもに、家で激しくジャンプすることを止めてほしいとイラストで伝えた。

すぐに理解したようで「やったらダメ?」「ビックリする?」と楽しそうに言いながらその行為を止めてくれた。

正しく絵に描いたように上手くいった。

これは大人社会でもおんなじだ。

視覚に訴えれば認識のズレは減り、直感的に相手の頭に残る。

上手い下手は関係ない。

下手でもネットにあるイラストの真似をして、何度も何度も書けば簡単な絵は描けるようになる。

職場で何かの権限を勝ち取りたいのであれば、一枚の絵で示してみてはどうだろうか。

もし簡単な絵に出来ないのであれば、あなたはそれについてまだ理解できていない。

コツ3:60点でアウトプットを試す

人はインプット3割、アウトプット7割が学習効率がいいそうだ。

だからインプットによる理解度が60点に達したと感じたら、すぐに人に説明する。

100点を目指してインプットを続けても、アウトプットの質が伴うとは限らない。

実際に説明しようとすると、必ず自分の理解の浅さに気づかされる。

- 「これって本当に断言していい内容だっけ…」

- 「さっきの説明と矛盾してない?」

その「言葉に詰まる」経験こそが、学びを深める絶好の機会となるのだ。

そもそも80点からさらに上を目指すのは、途方もなく時間のかかる行為だ。

だから60点で試し、フィードバックを受け、修正する。

このサイクルこそが、あなたを説明の達人へと導く。

終わりに

今回話した「説明するスキル」は、現場スタッフだから関係ないわけない。

ご家族はあなたの支援報告書や送迎等で交わすちょっとした会話をしっかり聞いている。

このAI時代でもこの能力は必須だし、義務教育に組み込むレベルだと考えている。

なぜなら、それは他者とより良い関係を築き、目標を達成するための根幹だからだ。

一言でまとめ、一枚の絵にし、60点でも説明してみる。

これができるようになるまで、あなたはまだ何もわかっていない。